昔、都から遠く離れた森にひとりの猟師が住んでいた。

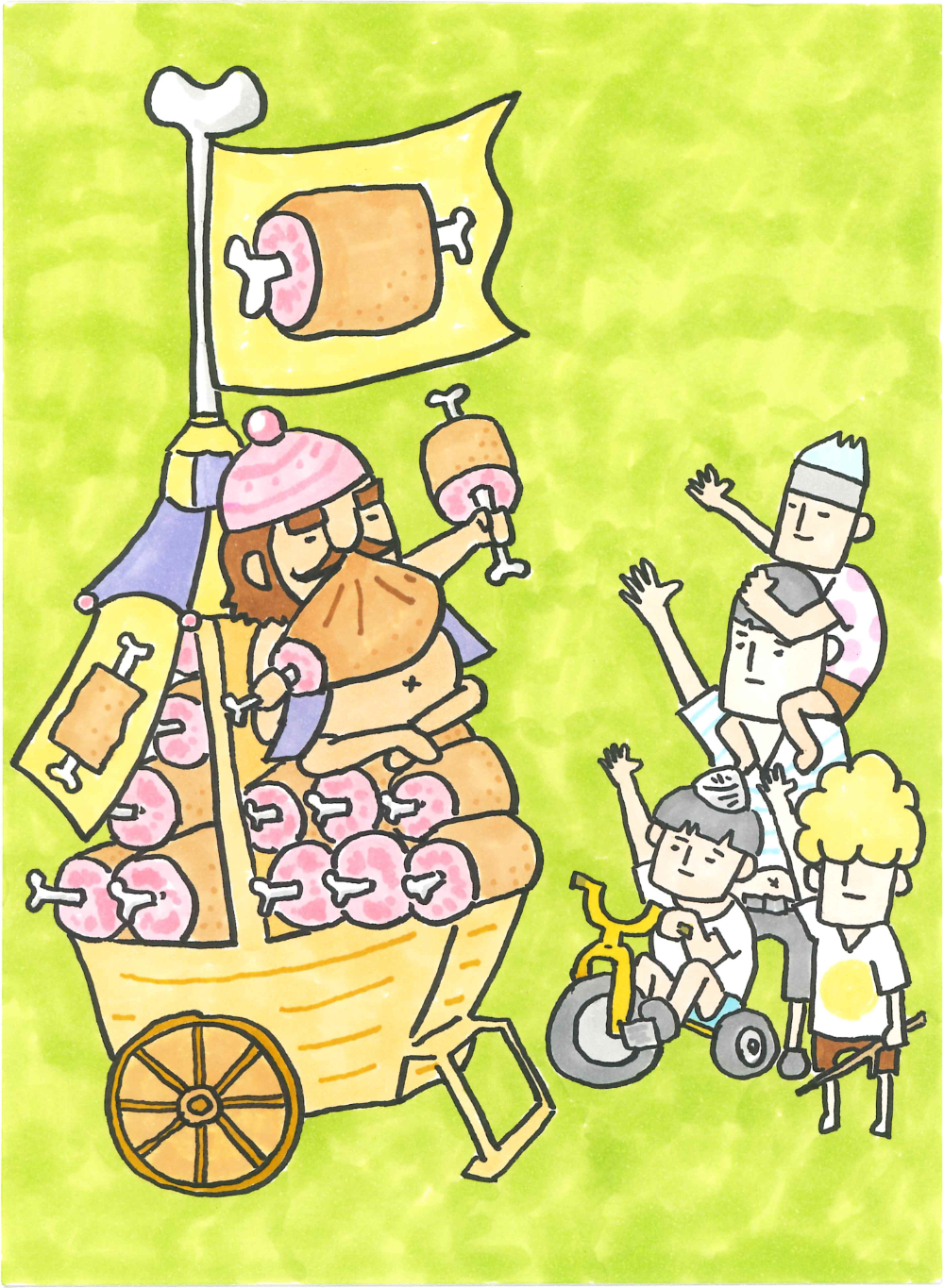

彼は森でとれた獲物を車に積み込み、その肉を都で売りさばいて暮らしを立てていた。

ある日のこと、彼の荷車は都の外れの四つ辻を通りかかったが、その時四人の長者の息子たちがそこに座り込んで遊んでいた。

彼らのひとりが肉を載せた猟師の車を見て、ほかの三人に言った。

おい、見なよ。

猟師が肉を売りにきたぞ。

あいつからせしめてやろうじゃないか。

最初にぼくがやってみるよ。

それはおもしろい。

やってみなよ。

さあ、もらってこいよ。

もうひとりがけしかけたので、その子は勇んで猟師に近寄っていった。

おい、おっさん、おいらに肉をくれないか

その乱暴な言い草に、猟師はその子をにらみつけて言った。

人になにかをねだるんだったら、少しは丁寧な言葉を使ったらどうだ。

なんだい、その態度は。

どこの長者の息子だか知らないが、口のきき方も知らないようじゃろくな大人になれんぞ。

欲しけりゃ、この肉でも持っていけ。

お前の言葉遣いにはこの臓物がふさわしいぞ。

そう言って猟師は臓物を投げ与えた。

その子はさすがにしょんぼりして仲間たちのところにもどり、とても食べる気にはなれないような血だらけの臓物をさし出した。

すると、それを見て仲間のひとりが尋ねた。

君はなんと言ってねだったんだい

おい、と言ったんだ

よし、今度はぼくがもらってこよう。

見ていろよ。

その子は猟師に近づいていった。

兄さん、すまないけど肉を一切れください

君の言葉遣いにはこの肉がふさわしいよ。

さあ、持っていきな。

猟師はそう言って獲物の手足をさし出し、続けて言った。

君はわたしのことを兄さんと呼んだね。

兄は人間の体に例えれば手足にあたると昔からいわれているんだ。

さあ、いいから持っていきな。

獲物の手足をもらってもどってきた仲間を見て、もうひとりの子が尋ねた。

君はなんと言ってねだったんだい

兄さん、と言ったよ

よし、ぼくももらってこよう

三番目の子供が猟師に近づいた。

お父さん、わたしにも肉をください

彼は猟師の反応を見ながら恐る恐る言った。

子にお父さんと呼びかけられれば、父の心臓はうれしくて震えるものだよ。

君はその言葉を、お世辞なんかじゃなくて本当のお父さんに心から言いなさいよ。

いいかい、君には心臓の肉を上げよう。

お父さんといっしょに食べなさい。

猟師は優しくそう言って、心臓のほかにおいしそうな肉をつけて渡した。

君はなんと言ってねだったの

最後に残った子が尋ねた。

お父さんと呼びかけたら、お世辞でなくて本当のお父さんにそう言いな、と言って肉をくれたんだ。

ぼくもそう思うよ。

あの猟師はいい人なんだね。

だまそうとしたぼくたちはなんてばかだったんだろう。

そうだ、友達になってもらおう。

最後の子はそう言って猟師のところに走っていった。

おじさん、友達になってください。

ぼくたちは悪いことをしようとしていました。

子供は心からそう言った。

わたしは森の中で暮らすようになってから、友達と言われたことなんか一度もなかった。

君の言葉はとてもうれしいよ。

口では言えないほどだ。

わたしの持っているもの全部を君に上げよう。

こう言って、猟師は車の柄を持ち上げた。

さあ、家までこの肉を車ごと運んでいこう。

彼は車を引いて、その子の家まで運んでいった。

その子の家族は猟師を手厚くもてなし、彼の妻子をも呼び寄せていっしょに友達として暮らすよう勧めた。

そして、庭園に猟師の家族のための家を建ててやり、生涯仲の良い友達として喜びや悲しみをともにしたという。

ジャータカ315

『仏教説話大系』第7巻

「猟師と四人の子供たち」より